2025-09-24

Bitwig Studio 5シリーズの振り返りと個人的な要望

2025年9月24日現在、Bitwig Studioの最新安定版は5.3.13です。 一方で既にBitwig Studio 6が発表されており、現在はベータテスト中です。 リリースは秋とされていますが果たして…?

いい機会なので、今回はBitwig Studio 5シリーズで追加された機能をまとめつつ、現状の要望を書き連ねることとします。

Note

なお、ここでは有料追加コンテンツ(Sound Package)はまとめていません。

バージョンごとの新機能まとめ

バージョン 5.0

5.0の新機能

- MSEGという、自由にシェイプを決められるLFO的なモジュレータ群が登場。

- トラック・グループ・プロジェクトレベルのモジュレータを作れるようになった。

- ブラウザの刷新。

- クリップランチャーの再生アクションを強化。次のアクションや指を離した際の挙動を色々設定できるようになった。

- スペイン語と韓国語が追加された。

その他の改良

- オンセット検出のロジックなど、基礎的な部分が改良された。(細かいところは知りません)

満を持して5.0登場。

何よりもMSEGの登場が目玉でした。今までのLFOモジュレータは揺らし方が限定的でしたが、MSEGにより任意のカーブをフリーハンドで書けるようになり、モジュレーションの自由度が大幅に増えました。 めちゃくちゃなカーブを作って激しい音作りに活かせるほか、細かいニュアンスの調整などもできるようになりました。

個人的には、「新しいことができるようになる」というワクワク感を最も味わえたアップデートでした。MSEGを使って、今まで作れなかった新しい音が作れるんじゃないか?と。 モジュラーシステムを徹底しているBitwig Studioにとって大幅な機能拡張だったと思います。今でもMSEGは主戦力級で活躍するモジュレータです。

次にブラウザの刷新ですね。UIがかなり変わったこともあり当時は戸惑いましたが、慣れた今では当たり前の存在になりました。慣れを加味しても、総合的には使いやすくなったと思います。

トラックレベルのモジュレータは個人的にはあまり使っていません。 画面右下にプロジェクト全体のリモートパネルを出せるようになったので、信号のルーティングを一括で変更したり、諸々の便利化に役立ちそうな印象はあります。 私の守備範囲ではありませんが、ライブパフォーマンスでは有用な追加機能かもしれません。

バージョン 5.1

5.1の新機能

- フィルタモジュールが登場。(Fizz, Rasp, Ripple, Vowels)

- ウェーブシェイパーが追加。

- 上を簡単に使える Filter+, Sweepが登場。

- Polymerにボイススタック機能が追加。また、ボイス感の揺れを調整するためのオペレータが追加された。(Stack Spread, Voice Control)

- Biteオシレータが追加された。

その他の改良

- ミキサーのGUIをD&Dでスケーリングできるようになった。

- 基礎的な部分のロジックが改善された。

- クオンタイズ機能が強化された。

- オーディオのノーマライズができるようになった。

外部連携の強化

- DAWprojectに対応

- Touch Designerのネイティブ統合

- Softube Console 1に対応

このバージョンにおけるBitwig Studio自体の最も大きな強化は フィルタ関連 です。

特に Filter+ は私自身も今現在(2025/9)、音作りに多用しています。 5.0で追加されたMSEGとの相性もよく、Raspを適当にモジュレーションするだけで面白いフィルタサウンドを作れるので重宝してます。

どのフィルタ、ウェーブシェイパーも音の変化がわかりやすく、音作りに使いやすいです。 コレありきの音作りも面白いと思います。

また、このバージョンの時代ではStudio One(DAWprojectの策定)、Touch Designerなど外部との連携強化に積極的でした。 以前も CLAP をu-heと策定しましたし、Bitwigチームはシステム的なところも含め、デジタル音楽制作全体に対するアプローチも積極的な印象です。

バージョン 5.2

Bitwig Studio 5.2 - Trust Your Ears

5.2の新機能

- Compressor+ が追加された。

- アナログ系EQデバイス (Focus, Sculpt, Tilt) が追加された。

その他の改良

- 矢印キーの挙動を強化した。マウスなしでもいろいろやりやすくなったとのこと。

- マウスの操作感が良くなった。スナップの挙動などが見直されたっぽい。

- 素材を読み込んだ時、素材のテンポ情報をプロジェクトに反映するか選べるようになった。

- プラグインの操作に対してもUndoができるようになった。

- GUIのレンダリングにGPUを使うようになった。実質的に高速化。

- いくつかの既存デバイスにオプションが追加された

このバージョンは特に驚きでした。 いきなりアナログ系EQを入れてくるとは…。

Compressor+は多用途に使えますが、総合的にはミックス用ツールの拡充がテーマだと認識しています。

5.0, 5.1は「新しい音が作れるようになる」ワクワク感がある追加機能が中心でしたが、5.2では一転、堅実な機能追加でした。

とはいえ、結果論ではありますが私にとってアナログEQの追加はかなり実用的なアップデートでした。

この手のアナログ系EQの良さといえば、(素子由来の非線形性による「味」を除けば)調整の自由度に制限がある代わり、使い時を明確化しやすく、結果的に素早く音質調整できることがメリットです。

追加されたアナログ系EQはその「使い勝手」の部分を濃縮したようなデザインで、何をどういじるかがかなり明確で良いと思います。 キャラを足したければClean/Tube/Transistorから選んでね、というのも分かりやすくて良い。

UIはBitwig標準のそれなので見た目の面白さは全くありませんが、それを含めて実用的って感じです。特に、別ウィンドウを出さなくても調整できる点は地味にかなりのメリットだと感じます。

とはいえ、この手のアナログモデリングEQはUADやWavesなどとにかくいろいろなメーカーのものが存在しますし、製品のキャラクター込みで既存のツールを使い慣れている人にとっては特段不要かもしれません。

あと、GUI描画にGPUを使うようになりました。描画にかかっていたCPUリソースがGPUに移動したため、実質的な高速化になりました。 また、この影響か、GUI全体の色味が少し引き締まりました(環境によるかもしれませんが)。 このロジックの書き直しはかなり大変だったと想像しますが、マイナーバージョンでやりきってしまうのは流石と思いました。

バージョン 5.3

Bitwig Studio 5.3 - Brings You Nice Drums

5.3の新機能

- ドラム系デバイスが追加された。(v8, v9, v0)

- Stepwiseノートデバイスが追加された。

- Gridのモジュール追加(Freq Shift+, Pitch Shift, Step Access, Accents, Done)

- マスターのキャプチャが追加された。オンにするとMasterの再生を録音し続けて、後でwavでそれらを利用できる。

その他の改良

- オーディオシステムの設定が強化された。

- I/Oを切断しても、今利用できるI/Oを使う設定にシームレスに切り替えられるようになった。

- Windows(arm64)のビルドが提供されるようになった。

- キャッシュ処理が改善された。

おそらく5.3が5シリーズの最終版になるでしょう。

ドラム系デバイスの拡充がメインのアップデートでした。 追加されたドラム各種はわかりやすく使いやすいので時々使っています。 インターフェースがほぼ共通なのもわかりやすくて良いですね。

個人的には、アグレッシブな音作りの素体にするというよりは、808系, 909系、そしてv0というオリジナル(?)ドラムキットとしてそのまま使っています。 テクノはこれでそのままいけそうな雰囲気です。 あとv0 Zap Kickはなかなか有用です。

Stepwiseは他DAWで見るドラムエディタ的な見た目のステップシーケンサーです。 普通にリズムパターンをループする用途にももちろん使えますが、ノートごとにループするステップ数を変更できるので、ポリリズム的なアプローチを採用したり、意外性のあるリズムを追求することもできます。 アタックの弱い音を鳴らして複雑なPadの音を作れたり、意外といろいろ使えます。

個人的な要望

多くの方にはどうでもいい情報ですが、私的な要望をいくつか書き残します。

機能的な部分

他のDAWにはある機能ですが、Bitwigには現在実装されていない仕様です。

-

特定のプラグインをブラウザから除外する設定

- Wavesのmonoやmono/stereo のプラグインは全トラックがステレオ前提のBitwigではほぼ不要ですし、ブラウザから除外できるような設定が欲しいところ。

- 他のDAWではたいてい実装されていたように記憶しています。

-

横方向スクロールの仕様を統一する

- macOSはShift+マウスホイール、Windows/LinuxはAlt+マウスホイール…なぜ?

- デファクトスタンダードはShiftですので、できればShiftに合わせるか、設定で変えられるようにして欲しいところ。

- Alt+マウスホイールがどうしても許せない方は水平ホイール付きのマウスがおすすめです。私はコレで誤魔化しています…

-

オートメーションエディタの縦方向ズーム

- オートメーションの縦方向のズーム倍率を変更できるようにしていただきたいです。特に tempoの細やかな変更がマウスで難しい… 現状、縦方向の拡大縮小がないので、20BPMから666BPMのフルレンジから調整することになります。特に400以上なんて

よほどのボルテコンポーザーじゃない限り不要では… 100~240程度を使うにしてもレンジが広く値の変化が見づらいので、拡大縮小できるようにしていただきたいです。 - なお、表示エリア自体の拡大縮小はできます。見えているレンジは常にフルレンジですが。

- オートメーションの縦方向のズーム倍率を変更できるようにしていただきたいです。特に tempoの細やかな変更がマウスで難しい… 現状、縦方向の拡大縮小がないので、20BPMから666BPMのフルレンジから調整することになります。特に400以上なんて

-

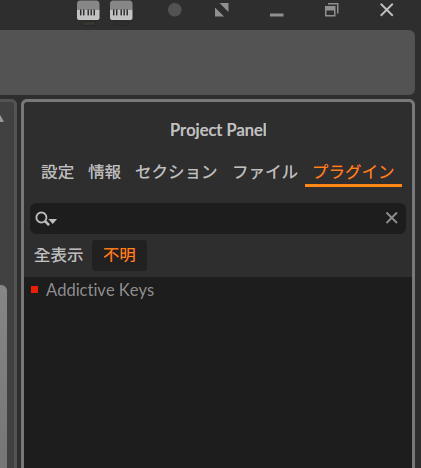

「不明なプラグイン」が挿入されている箇所にジャンプできるようにする

- パスが見つからないと出る「不明なプラグイン」。対象をアンインストールした場合に限らず、プラグインをバージョンアップした際や、他の環境で作ったプロジェクトを読み込んだ際にも時々発生します。同じ名前のプラグインでも、バージョンアップすると読み込めなくなる場合があります。

- それらは「プロジェクトパネル」→「プラグイン」→「不明」タブに表示されるのですが、プロジェクトのどこで使われているのかわかりません。

- 不明なプラグインがあるとバウンス時に毎回警告が出ます。加えて、私の環境だとバウンス後に再生・停止が効かなくなる不具合が発生します(v5.3.13)… 直して欲しい。

- それか、せめて不明なプラグインが挿入されている箇所にジャンプする機能が欲しいです。

別のマシンからプロジェクトを移行した際にAddictive Keysが行方不明に。これだけではどこでインサートされているかわからないのが難点。

今のところは強く望んでいないが、あると嬉しい機能

あれば嬉しいのですが、他DAWとの機能的な差異がなくなることを目指すよりもBitwigには個性を尖らせて欲しいところ。

-

ARA2対応

- これは人によっては非常に強い要望だと思います… 私もSynthesizerVなどをARA2で動かせれば万万歳だとは思いますが…そうこう期待している間になんだかんだ別ウィンドウ方式で慣れてしまったので、要望度は低くなりました。しかしあれば嬉しい。

-

トラックのバージョニング

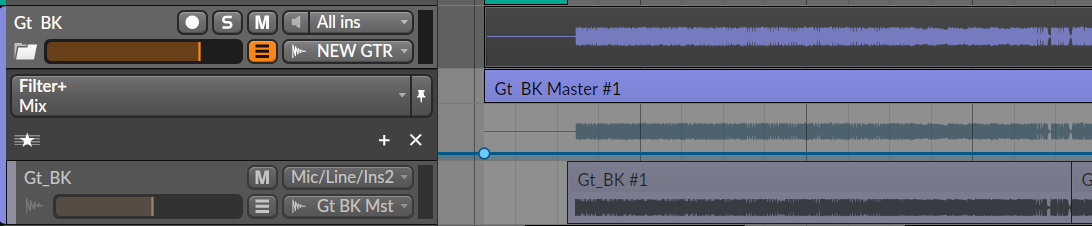

- CubaseやLogicにあるトラックバージョンに相当する何らかの仕様が欲しいです。 私はアレンジから2mixまでを同じプロジェクトで仕上げるスタイルですので、アレンジが固まったらステム化してmixに集中したいのですが、書き出し前の情報を残しつつトラック1つで完結する良い機能がありません。

- 今は単一のトラックを入れたフォルダトラックを使っています。フォルダトラック側で範囲選択してバウンスインプレイスを行い、内包トラックの作動をOFFにすれば疑似的にトラックフリーズを実現できます。フォルダを閉じればあたかも1トラックです。さらに、内包トラックは音作り、フォルダ側はmix用、と役割を分けられます。この方法で慣れてきたので私の中では優先度は低めです。

- よりBitwigらしい機能を目指すなら、トラックバージョンではなく クリップバージョン は面白そうですね。これができればMIDIクリップをバウンスインプレイスしたときにMIDIが消えるなんてことも無いですし。1トラックにオーディオとMIDIの両方が入る仕様にプラスして、クリップ単位でも音声とMIDIの混在…Bitwigの個性にマッチして面白いと思います。実装はめちゃくちゃ大変そうですけどね…

-

マウスドラッグによるプラグインの一括ON/OFF・トラックの一括ミュート

- Logicにある機能です。CubaseのMixConsoleにも似た仕様があったような。

- いずれかのプラグインのON/OFFボタンをクリックしたままマウスドラッグすると、なぞった箇所にあるプラグインのON/OFFを一括で切り替えられます。意外と便利なので思い出してふと羨ましくなります。

-

Chainでコンテナした場合も、左側のエフェクトチェインから中身を見れるようにしてほしい

- 現状、Chainで複数プラグインを入れてもインスペクタパネルからは"Chain"としてしか表示されません。Chainだけで良いので、入れ子にして中身を見れるようにして頂きたい…

-

リアルタイムルーラーの0位置を任意の場所に調整できるようにする

- 現時点では、リアルタイムルーラーのはプロジェクトの1小節目の頭を0としてスタートします。ここを任意の小節、たとえば4小節目からなどに変更できるようにしてほしい。

- プロジェクトの1小節目から音源を書き出すとは限らないので、任意の位置から開始できるようになれば長さの見積もりが楽になるのになぁと思っています。

いずれにしても、Bitwig Studioは今まで私が使ってきたDAWの中で最も私のワークフローにマッチしているし、気に入っています。不便なところも工夫でなんとかなっているので、上に挙げた要望もnice to haveレベルです。

すでに基礎はかなり仕上がっていますし、今後はもっとクリエイティブな何かを求めたいところです。

…といいつつBitwig 6.0は主に編集機能の強化で、面白そうな新機能の追加というより、他DAWの編集機能に引けを取らないように、とにかく便利にすることがテーマに見えます。

便利になること自体はどんなユーザにとっても得なので良いと思いますが、個人的にはもっとワクワクする新機能も期待したいところです。